前文《蜘蛛巢城》-馬克白的日本轉生,不才原想順道評論改編莎士比亞的名作《李爾王》(King Lear)的《亂》(1985)。奈何文章篇幅大爆炸,外加不才對本片與《蜘蛛巢城》(1957)的評價頗有不同,乾脆收起懶病,順手一評。

《李爾王》(劇情大綱請見連結)取材自英格蘭傳說,最早的文字記載是11世紀的《不列顛諸王史》(The

History of the Britons, 1136)。本書雖曰「史」,實為民族傳說的編纂集(亞瑟王不只統一英國,都快打下歐洲大陸了)。書中李爾王的故事結尾與莎劇大不相同:被兩個女兒竊國遺棄後,李爾逃往高盧(法國),在寇蒂莉亞(Cordelia)的支持下打倒叛軍,重登王位。李爾逝世後由寇蒂莉亞繼位。莎士比亞另添增了格勞斯特家族(Gloster)一線,一方面襯托李爾家族的親子關係,又使兩家族的情仇相互糾葛纏繞,可謂神來之筆。

李不才初讀《李爾王》時,只當他是家庭悲劇,李爾年邁智衰,無法體察子女的權力欲因而毀國滅族。為寫作本文再次細讀劇本,倒是從細節發現本作意外之言:長女(剛乃綺, Goneril)與次女(瑞干, Regan)皆已出嫁,分封給他們的領土皆是其丈夫領地,可說是無本生意。寇蒂莉亞的領地則為李爾直屬,且李爾直言三女最得寵愛,候選夫婿又是強大的外援,要說「均分領土」只怕遠遠談不上。既然李爾以為三女鋪好出路,問題就在為何要「以愛之名」作為標準?

|

“King Lear, Act I, Scene I”, Artist: Edwin Austin Abbey, 1989

|

不才查閱相關資料後,果然在Harry Jaffa的文章中看到相關討論,以下簡單論述:長女與次女的夫婿領土皆處國境邊緣,國王的權勢鞭長莫及,領地權利由封建領主把持(二女婿康瓦公爵【Cornwall】擅自廢立格勞斯特伯爵可為一例)。兩女嫁二公爵,一方面與領主和親,又將王位競逐者發配邊疆。寇蒂莉亞為李爾選定的繼承人,從李爾與兩位婚約候選人的談話可知,他原屬意勃根地公爵而非法國國王;若與法國國王通婚,法王則有英國國王的繼承權。反之,勃根地爵位小於英國國王,以大吃小,最理想的狀況下勃根地不只為外援,甚至成為英國屬地。

李爾為愛女用盡苦心,原因乃在於「長子繼承制」。原作中寇蒂莉亞挾法國軍隊剷除姊妹,從而登上王座。但莎劇中李爾設想的方案是以「勢力平衡」和平轉移政權。用「均分國土」的名義為三女鋪路,李爾保有國王名銜降低眾人的防備心。勃根地勢力小於法國,與之和親可互為唇齒,不讓法國勢力獨大。剩下的問題只有「以愛之名」了。Harry Jaffa與Paul A. Cantor的解釋是,「公開誓言」在封建王國等同合約,李爾深知三女愛他最深故出此計,並藉此牽制兩女。哪知寇蒂莉亞性格耿直不做諂言,打亂了整組計畫-三女性格正直公義,正是理想的王位候選人。諷刺的是,正是這種性格毀了李爾的苦心經營。雙重打擊下,李爾才逐出寇蒂莉亞,踏上此後毀滅的道路。

《李爾王》的全滅結局不為觀眾與劇場導演所喜,改編的喜劇結局長期佔據舞台(1681-1823)。按照上文所述,李爾與寇蒂莉亞也並非清白無辜:寇蒂莉亞引進外國勢力,不論目的為何,通敵叛國之名是不可避免。且莎士比亞已準備好了新的領導人:長女丈夫阿班尼公爵(Albany)與格勞斯特之子愛德加(Edgar)。為了新建秩序的平穩與合法性,李爾父女的犧牲自是不可避免。

格勞斯特家族為原作所無,為莎士比亞匠心獨運之處。先從艾德蒙(Edmund)談起。艾德蒙是格勞斯特伯爵的私生子,又是愛德華的弟弟,一開始便沒有繼承權。為了爭奪大位,他表面無害,其實處處使壞。先欺騙父親愛德加意圖殺父奪權,趕跑哥哥又向領主出賣老爸,成為名正言順的格勞斯特伯爵。接著他同時與兩位夫人暗通款曲,兩手下注,圖謀國王大位。英軍獲勝後,他下令殺死李爾父女,斷絕王室正統。從艾德蒙的發跡、崛起到毀滅,故事完整跌宕,可說是本劇的影子主角。從劇本的政治性來說,李爾家族的遺傳疾病是「睜眼瞎」,為了眼前事物蒙蔽雙眼。艾德蒙工於心計、斷情絕義且富於行動力,可說是某種類型的理想君主。

長子愛德加出場時涉世未深,苦難賦予他不亞於艾德蒙的智慧與勇氣。他為避禍假扮瘋人,得知老父與李爾遭遇後再次喬裝改扮遊走各方。化解父親心結後,他並未加入法軍討伐篡逆者,而是在英軍勝利後揭發愛德蒙的陰謀,並親手了結首惡。與開場就消失的寇蒂莉亞相比較,愛德加在苦難中成長、風雨中茁壯,緊要關頭不被仇恨蒙蔽(加入法軍),守住國家大義,手刃仇人的手段精彩狠辣。莎士比亞並未在結局安排王位的繼承者,從愛德加的成長我們可以期待他是理想的王位繼承人—善良且老練。

|

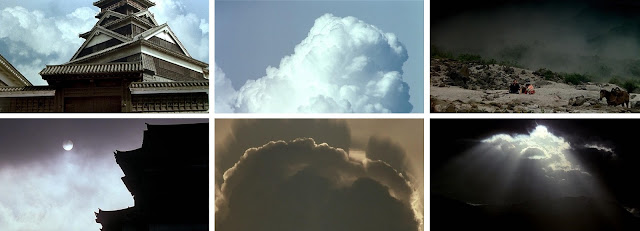

黑澤明喜歡使用雲層與霧氣浮動的鏡頭作為轉場使用,可視為作者簽名。但本片的

使用頻率高得嚇人。從《德蘇烏扎拉》(Dersu Uzala, 1975)使用了大量的自然景觀來看,

頻繁使用雲霧,大概黑澤明的心境很貼近「天道無常」的寂滅觀

|

行文至此,可以開始討論黑澤明的改編了。不才想從幾點討論:一、「下剋上」的戰國時代。二、隱跡的格勞斯特家族。三、失智的秀虎與智愚混同的李爾:

一、「下剋上」的戰國時代

按照慣例,黑澤明將時間設於戰國時代,「下剋上」的時代氛圍為劇本背書。以人物原型來看,一文字秀虎無疑取自戰國武將苗栗援救毛利原就,開場的折箭橋段,便是出自毛利家的「三矢訓」。平平是毛利,原就跟那個非自願吸毒的名偵探全然不同;從小領主發跡,奇策百出成為一方之霸。經典之作當屬送出兩子作為境內強豪養子,進而佔據對方勢力。電影並未詳述太郎與次郎的領地是從何而來,但從毛利的事蹟與兩子的婚配對象可知,一文字秀虎是先與外敵通婚放低對手戒心,進而背盟毀敵。

電影三郎的婚約候補者亦是如此;綾部、藤卷與一文字成鼎足之勢,兩者皆望透過婚約結盟,唯恐勢單力孤。劇末,三郎率親兵迎接秀虎,老丈人藤卷領兵與之助威,毫無意外的,綾部亦出兵想撿尾刀。這段改編頗得原作神髓。《李爾王》中法國國王並未隨寇蒂莉亞出征,只用一句國內有事交代。從劇本邏輯推算,法國與勃根地互為掣肘,能讓一國國君丟下老婆退出前線,除了內亂便只有外國入侵了。藤卷與綾部亂入戰場,補足原作的三方矛盾。

二、隱跡的格勞斯特家族

如前所述,格勞斯特家族是莎士比亞的造化之筆,黑澤明卻大筆一揮刪除。劇中繼承愛德蒙角色是太郎妻子楓夫人。原作中,莎翁不僅賦予愛德蒙野心,更賦予野心相應的心計與執行力,使之成為不可愛卻很迷人的反派角色。楓夫人雖背負著國仇家恨,但她為求毀滅一文字家族不惜兩敗俱亡,顯得過於平板淺薄。姊妹作《蜘蛛巢城》的茅野夫人同為惡女,但黑澤明給予相應的智慧,使她言必有物,深化角色形象與事件動因。與之相較,楓夫人挑撥離間只能說是小打小鬧,若非太郎與次郎腦殘懦弱也起不了大作用。後期為操縱次郎賣弄色相,搞出個「騎乘與刀」,只能說是等而下之。

格勞斯特線由末夫人姊弟取代。同樣為一文字秀虎毀家滅國,潛心向佛的末夫人與為仇恨蒙蔽的楓夫人互為對照。黑澤明為營造「虛無感」,硬是讓這個角色領便當,不才以為有蛇足之嫌。本劇的悲劇氛圍在秀虎與三郎身死便達到高點,人間血債多添末夫人一筆,也只得「悲慘」未見「憐憫」。我甚至懷疑這是為了填補寇蒂莉亞「女性受難」的戲份所做。至於弟弟鶴丸的戲份更不知所云。原作中「盲目」切合題旨,格勞斯特被打瞎雙眼、李爾有眼無珠,台詞亦大量出現「視覺」意象,黑澤明刪得乾乾淨淨,只有瞎眼的鶴丸繼承這個元素。該角色戲份單薄撐不起「盲目」命題,吹笛橋段也只是導演對「能劇」的偏愛。所幸,片尾「盲人」鶴丸獨立危牆,配合飛去的佛祖畫像,總算起了點題作用。

|

年方十九的吹笛少年,竟是後來萬千腐女為之瘋狂的陰陽師野村萬齋!

|

三、失智的秀虎與智愚混同的李爾

原作中李爾是漸進式發狂,在半瘋半明之間,他總能說出警世之語:

「小的毛病要從襤褸的衣服裡顯露出來的;長袍大裘便可遮蓋一切。給罪惡穿上金甲,公理的利劍便不能刺殺;給罪惡披上破衣,小小的一根乾草便可以戳穿。

「我們一生出來,我們便哭,因為我們來到了這個群丑的舞臺上。

但這些警語唯有在受難後才為其所知,此種矛盾與諷刺性加深了角色形象與觀者對他的同情。與寇蒂莉亞重逢後,李爾恢復理智,奈何兩人為敵所獲。死亡當頭,李爾又說出絕聖棄智的超然話語:

「來,我們到監牢去;只我們兩個要像籠裡的鳥一樣歌唱;妳要我祝福時,我便跪下,求妳饒恕;我們便這樣活著,祈禱,歌唱,講老故事…我們就在監牢壁下,忘記那些無數的權貴結黨營私,時而飛騰時而消逝。」

與「智愚混同」的李爾相較,一文字秀虎的智商是一路下滑,我們只看到偏執輕信的老人。為符合電影形式刪改台詞有其必要,但黑澤明順帶刪去了秀虎的智慧,甚為可惜。

在情緒表現上,李爾的憤恨可說是雷霆之怒,莎士比亞除了安排暴風雨為他助威,他的言詞亦怵人心弦:「迅捷的閃電啊,把你的烈焰戳進她的傲眼!驕陽從泥沼中吸蒸起的霧喲,蝕害她的美貌,銷毀她的狂傲!」雖在潦倒,不失王者威儀。黑澤明大手筆燒毀城堡,殘酷刻畫妻妾與侍從的死亡場景,秀虎欲切腹自盡保留最後的尊嚴,卻滑稽地找不著刀。以上種種,一腳將秀虎踹進地獄,也踢翻他的梟雄氣魄。兩種表現各有各好,留與觀者定奪。

文章寫到這,讀者應該發現李不才對《亂》頗為微詞。事實上,我認為《亂》是黑澤明晚期創作缺點集大成者。簡單挑幾點說明:一、對能劇的過分偏愛。二、拖沓的演出節奏。三、著重說理與人物平板

一、對能劇的過分偏愛

前文討論《蜘蛛巢城》時已經提到,黑澤明對日本傳統戲劇—「能劇」—的喜愛,甚至將能劇美學編入電影。其它例子還有1980年的《影武者》,與劇情無關,導演仍編入兩段演出。《亂》的部分角色造型臉譜化,便是仿效「能面(面具)」。導演似乎不滿足於此,真的找了出身傳藝世家的演員演出狂阿彌與鶴丸二角,還不惜底片讓他們演出家傳絕學。但這些改編是否合於電影美學則大為可議。以角色臉譜化來說,秀虎的蒼白化妝讓人出戲,如果弄個Kiss樂團的彩妝我還比較笑得出來。

鶴丸的戲份前文已討論過,此處單討論狂阿彌。狂阿彌的演出可說是「一看驚艷,再看膩味,三看討厭」。狂阿彌初登場的表演與三郎的警語相扣,一方面帶出了弄臣在原作的地位,同時點出三郎的性格與三國的外交關係,可說是神改編。再次登場純做警語,不過不失。當秀虎與太郎侍從衝突時,狂阿彌的演出火上加油,這時候「丑角」開始喪失他應有的位置-富有同情心的旁觀者。秀虎被二郎逐出城外後,狂阿彌的表演遭主人鞭笞-毆打丑角取樂是喜劇的固有橋段,但此處「打真軍」,丑角的功能也不復再。如此,狂阿彌成為故事的參與者。但黑澤明對他的安排頗為粗陋,讓狂阿彌陪著發狂的秀虎,又哭又鬧。火燒城池後狂阿彌又陪著秀虎跳瘋人舞,不才看了只有「靠北」兩字、不知所謂。

二、拖沓的演出節奏

在黑澤明還沒走衰運以前(1965年),他是電影語言的領先者。不論是文學改編或者動作片,都能看到他的無限創意。《七武士》(1954)的戰爭場面、《樁三十郎》(1962)片尾決鬥、《生之欲》(1952)的光影對比、《天國與地獄》(1963)室內空間的人物對位等等,太多太多可以拿來細細討論。要說這些經典場景的共性,在於黑澤明的「剪輯」。黑澤明是自言喜愛剪輯多於導戲的導演,他善用「多機同時拍攝」的手法,讓剪出的影片活潑多元。這項優點在黑澤明的晚期作品中好像死掉了;同一視點的鏡頭多次使用,使得多視點營造的立體空間減少了。對白與鏡頭的時間拉長,刻意營造停頓點。拜託,我是來看黑澤明,不是來看侯孝賢好嗎?

|

李不才精選幾個讓我看到抖腳的惱人橋段。右下圖鐵修理放跑阿末夫人,拿個狐狸雕像

交差也就算了,居然一鏡到底講起狐狸精典故,真虧你們倆公婆聽得下去。左上圖秀虎

喪失神智,狂阿彌居然跳起了瘋人舞助興。不說是黑澤明電影,我還以為陳子強要發出

龜派氣功咧!放兩張狂阿彌不是有意針對,純粹我打從心裡肚爛這個角色

|

三、偏重說理與人物平板

拖沓的鏡頭還只是外傷,真正的內傷是劇本虛胖。「提煉再提煉,濃縮再濃縮」是黑澤明劇本與鏡頭相以調和的精華所在。《亂》的開場讓不才簡直不敢相信是出自黑澤明之手。眾人圍獵後排排坐討論三郎的婚事,多機運景,沒有。秀虎打完瞌睡,眾人帳外排排坐討論分地之事,多機運景,沒有。出場人物眾多,鏡頭卻僵硬死板。導演好像怕人睡不著,讓秀虎大談夢境與三矢訓,整個開場顯得拖沓笨拙。更糟糕的是,排排坐就像本片的基本鏡頭,只要是室內對話場景,角色就要「坐好說滿」,《蜘蛛巢城》、《天國與地獄》充滿張力的人物對位被丟得一乾二淨。

|

《天國與地獄》三船敏郎飾演的企業主,遭人恐嚇愛子已被綁架。哪知歹徒綁走的是司機的獨生子。圖A警察與三船的妻兒正在細聽與歹徒的通話錄音,三船卻背對鏡頭向景深走去,似乎有意逃避為員工贖子付款。孩子的父親卑微的立於鏡頭角落。圖B鏡頭一轉,兩位父親立於螢幕兩端,三船貌似要說些什麼又沒能開口。圖C視角稍作順時針準動,又將討論中的眾人拉回觀眾眼前。圖D的鏡頭略作偏移,兩位父親又回到遙遙佇立,背對無語的窘境

|

名編劇亦是黑澤明長期合作對象橋本忍,在《複眼的影像》(2011)論及《亂》,直指本劇問題核心:一文字秀虎作為本劇戲骨,應當細心營造他的性格與心理動機,並配合其他細節使之真實可信。但我們只看到秀虎偏執與瘋狂一面(還有那張死人臉),其餘付之闕如。戲骨都已如此,其他部分再努力也是瑜不掩瑕。

角色平板的問題前文已大略提過,這裡以「功能化」作為總結:本劇的角色都可以被化約為最簡單的要素,他們僅為這個要素行動,純天然不含添加物。他們就像蓋城堡的支柱一樣,撐起了城堡的骨架卻不見磚瓦,顯得空洞淒涼。

|

橋本忍對《亂》下了一個頗為殘酷卻懇切的評語︰黑澤明

將自身化為秀虎,完成了這自我嘲諷又自我憐憫的自畫像

|

文章寫到這,李不才才發現自己對本片怨念太深,這裡補充一下時空背景為黑澤明略作平反。黑澤明的創作鼎盛期與日本影業的黃金年代重合(1950-1960)。《羅生門》(1950)獲得日人首座國際影展大獎(威尼斯金獅獎),打開日片的海外市場。此時的黑澤明自是順風順水,既掌握了開片權,預算燒多了也不怕。六零年代受到電視普及的衝擊,電影觀看人次大為下滑,各家公司都縮緊預算避免虧本。大公司先是新東寶於1961年應聲倒地,日活苦苦支撐至1971年也下台鞠躬。日本影業前景不佳,各公司對黑澤明也不再是無條件予以支持。倍感掣肘的黑澤明接受美國福斯公邀請拍攝戰爭大片《虎!虎!虎!》(Tora! Tora! Tora! 1970)。日本大導進軍國際之作卻毫無懸念的流產了;製片方多方限制黑澤明的工作內容,兩造無法溝通遂不歡而散。這還沒完。回歸日本影壇的《電車狂》(1970)票房口碑俱敗,再無日本公司願意投資黑澤明了。所幸,黑澤明早年成就吸引了國外投資者,先是在蘇聯的支持下完成《德蘇烏扎拉》(1975)。馬丁史柯西斯與喬治盧卡斯為其奔走,說服福斯投資《影武者》(1980)。《亂》也是在找到法國資金後,東寶才予以放行。

平庸者的成功是複製產品,創新者僅是止步便是失敗。作為日本影業的先鋒,當黑澤明的創作陷入瓶頸,又被斷了資金來源,箇中苦處不為外人所知。不才以為,黑澤明後期作品的被過分拔高的幻滅感,大概是他對電影與自身創作的省思。至於衰退的鏡頭語言,我認為黑澤明是有意識的壓低過往的痕跡(《亂》的戰爭場景便非常節制)、企求找到新風格所致。

__________________________________

破紀錄了…破紀錄了…文章篇幅破紀錄了!!我真的只是想簡單評論啊!!!

__________________________________

參考資料

《四大悲劇》,莎士比亞,台北市:遠東出版社

《莎士比亞的政治》,哈瑞.雅法等著,南京:江蘇人民出版社

《莎士比亞的政治盛典》,阿魯里斯、蘇利文編,北京:華夏出版社

《日本電影史》,佐藤忠男,上海:復旦大學出版社

《黑澤明的電影》,唐納德.里奇,海口:南海出版社

《複眼的影像—我與黑澤明》,橋本忍,北京:中信出版社

《不列顛諸王史》,蒙茅斯的杰弗里,桂林:廣西師範大學出版社

老朋友捧場一下! 順帶一提 這部片的音樂部分 是武滿徹 日本真正的一代大師操刀的 也是非常值得細細品味!! 當初也是因為武滿徹特地去看這片的

回覆刪除